Racheter ses pêchés pour sauver des vies:

les indulgences pour la rédemption des captifs en Méditerranée (1737)

Le document présenté en ce mois de février est un mandement de l’évêque et seigneur de Saint-Flour, Joachim-Joseph d’Estaing en date du 13 août 1737. C’est à dire une instruction religieuse, destinée à l’ensemble des membres et fidèles de son diocèse, par laquelle il autorise Guillaume Cebiel, habitant de Saint-Flour à « recevoir et ramasser les Aumônes qui seront faites par les fidèles de notre diocèse pour la Rédemption des Fidèles Captifs parmy les Infidèles ». Le dit Cebiel est commissionné à cet effet par le révérend père Claude de Massac, général de l’ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, aussi dénommé ordre des Trinitaires ou Mathurins. Cet ordre, fondé en 1194 par les Français saint Jean de Matha et saint Félix de Valois et approuvé en 1198 par le pape Innocent III, a pour but de racheter les chrétiens captifs des mercenaires musulmans.

Comme le rappelle l’entête du document, les Trinitaires bénéficient peu à peu de diverses « indulgences et grâces données à perpétuité aux confrères, sœurs et bienfacteurs de la Confrairie » par les papes successifs. Le premier paragraphe en présente ainsi un abrégé : « spécialement ceux qui feront Aumône pour la Très Sainte Trinité, tant eux que leurs parens et amis, tants vivans que trépassez […], ont octroyé pour chaque Aumône qu’on donnera, sept ans de pardon ». Faire un don à cet ordre permet d’obtenir une indulgence, c’est-à-dire une rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné. En effet, dans la doctrine catholique, le pardon du péché par la confession et la communion avec Dieu, entraîne la remise des peines dites « éternelles » du péché mais pas des peines dites « temporelles » qui, elles, demeurent. Ces dernières, si elles ne sont pas apurées sur terre par des actes de foi ou des œuvres de charité, peuvent engendrer une période de purgatoire au moment de la mort. L’indulgence apparait dès lors comme un moyen simple d’y remédier, en plus de constituer une source de revenus non négligeable pour les institutions religieuses. En participant au rachat des esclaves chrétiens, les fidèles du diocèse de Saint-Flour rachètent une partie de leurs péchés : c’est l’origine même du concept de rédemption qui provient du latin redemptio, lui-même dérivé de redimere, « racheter ». Ces indulgences sont accordées par le pape dont on retrouve les armoiries, ici celles de Benoît XIII, en haut à gauche, aux côtés des armoiries de Monseigneur d’Estaing. En plus de cette légitimation religieuse, comme le rappelle le deuxième paragraphe, l’ordre des Trinitaires bénéficie également de lettres-patentes octroyées par le roi de France Louis XV, en mai 1720, visant à favoriser leurs quêtes « sans qu’il soit donné aucun trouble ni empêchement ».

L’objet de ces quêtes est bien de permettre le rachat des chrétiens captifs en Afrique du Nord. Ainsi, « en 1697, 1698 et 1699 cinq cents captifs ont esté rachetez à Maroc, Tunis, Alger et Tripoli, et en 1700 le nombre de soixante-quatre. […] En 1719 et 1720 l’on peut compter plus de mille captifs délivrez des fers et tirez de la servitude où ils étaient réduits. […] Les députez du même ordre sont actuellement à Cadix pour en racheter un plus grand nombre au royaume de Maroc. Ils espèrent que le Roy de ce païs-là, auquel tous les esclaves appartiennent, voudra bien traiter avec eux de la délivrance des François ». En effet, depuis le début du XVIe siècle, les navires chrétiens en Méditerranée, comme les zones côtières, sont régulièrement attaqués par des pirates ou corsaires, communément appelés « Barbaresques », et provenant d’Afrique du Nord. Le but principal de ces razzias est de capturer des esclaves chrétiens pour la traite ottomane et le marché de l’esclavage musulman. Les historiens estiment que plus d’un million d’Européens ont ainsi été capturés entre 1530 et 1780. Pour exemple, entre 1620 et 1630, 936 bâtiments chrétiens saisis par les corsaires furent amenés à Alger et selon les archives du Consulat de France à Alger, d’octobre 1628 à août 1634, 80 navires et 1331 captifs avaient été pris aux seuls Français[1].

Ce pan d’histoire moderne, assez méconnu, a fait un retour inattendu dans le débat public contemporain, notamment aux États-Unis, où à la suite des attentats du 11 septembre 2001, une assimilation s’est faite entre terrorisme moderne et courses barbaresques. Plusieurs historiens américains se sont alors intéressés à cette période, dont Gillian Weiss, autrice de Captifs et corsaires. Elle démontre comment le rachat de ces captifs, soutenu par la monarchie française, a concouru peu à peu à définir une identité française en distinguant ceux appartenant à la communauté, de ceux qui en étaient exclus comme les protestants ou convertis à l’islam. Ces libérations de captifs furent aussi un outil politique pour renforcer le royaume de France et plus tard légitimer l’expansion coloniale. Pour Gillian Weiss, l’activité même des ordres religieux tel que les Trinitaires, a contribué à produire une propagande « manifestant auprès des résidents de l’intérieur des terres, les horreurs de l’esclavage de Barbarie et le bonheur d’être sujet du roi de France[2] ». C’est le cas particulièrement des processions organisées au retour des captifs comme mis en avant dans ce document : « le 14 janvier 1732 il nous a paru en procession à Paris trente-quatre captifs nouvellement rachetés à Constantinople et Alger ».

L’évêque de Saint-Flour, Joachim-Joseph d’Estaing, ne peut que s’associer à cette entreprise en permettant « pour un an aud. Cebiel, et à ses commis porteurs des présentes, ou d’une copie d’icelles collationnée par notre secrétaire et munie de Notre Sceau, de faire la Quête dans Notre Diocèse ». « Mandons aux curés de Notre Diocèse de les recevoir favorablement et d’exhorter dans leur Prône leurs Paroissiens de contribuer autant qu’ils pourront à la Rédemption des Pauvres Chrêtiens Captifs, et de leur faire connaître combien cette Aumône est agréable à Dieu et utile à leur Salut ».

Cote ADC : 1 G 10

Texte rédigé par Nicolas Laparra

[1] Regards européens sur l’Afrique barbaresque (1492-1830) par Charles-Robert Ageron, éditions de la Sorbonne (https://books.openedition.org/psorbonne/49303?lang=fr#anchor-toc-1-2).

2 Captifs et corsaires. L’identité française et l’esclavage en Méditerranée par Gillian Weiss, Toulouse, Anacharsis, 2014, p. 78.

I

Docteur Sucquet, l'embaumeur oublié (1812-1884)

Le 15 août 1884, les obsèques du docteur Sucquet, « une de nos gloires médicales », furent célébrées en l’église Notre-Dame-aux-Neiges d’Aurillac en présence d’une « foule nombreuse »[1]. Illustre en son temps, son souvenir s’est peu à peu effacé et c’est au hasard d’une recherche que l’on redécouvre aujourd’hui ses travaux. La bibliothèque des Archives départementales, forte de plusieurs milliers d’ouvrages, conserve quelques-unes de ses publications. Le Docteur Sucquet, de son véritable nom Jean-Pierre Boissié, est né rue des Dames à Aurillac, le 6 novembre 1812, fils naturel de Marie Boissié, âgée de 21 ans. Nous ne savons rien de sa jeunesse si ce n’est qu’il semble avoir été adopté. En 1837, il dédicace sa thèse soutenue à la faculté de médecine de Paris sous le nom de Boissié-Sucquet d’Aurillac : « A celle qui m’a servi de mère. Affection d’un fils. B. Sucquet »[2]. Après ses études, il s’installe à Paris et poursuit ses travaux de recherche, tout d’abord dans le domaine de l’hygiène publique. Il travaille ainsi à l’assainissement des eaux ou encore à la conservation des corps dans les écoles de chirurgie. C’est au cours de ces recherches qu’il va s’intéresser au domaine bien particulier de l’embaumement, pour devenir un des fondateurs des techniques modernes appelées aujourd’hui thanatopraxie.

L’embaumement des cadavres est une pratique très ancienne qui perdure jusqu’à nos jours, depuis l’Egypte ancienne et ses momies jusqu’à Lénine, Mao ou encore Kim Il-sung. Elle ne touche ici que des personnages importants dans le but de glorifier le défunt même après sa mort par la conservation et l’exposition de son corps. Néanmoins, au début du XIXe siècle, particulièrement en France, l’embaumement prend un nouveau sens plus intime et plus sentimental. La pratique se démocratise et devient accessible à une nouvelle clientèle bourgeoise désormais plus soucieuse du respect du corps des défunts. On attend désormais de cette pratique qu’elle respecte l’intégrité des corps en donnant à la mort l’apparence d’un sommeil éternel. L’historienne Anne Carrol parle de « passion romantique[3] ». Elle y voit un moment de transition entre les pratiques funéraires d’Ancien Régime, qui n’accordaient que peu d’importance au corps comme à la tombe, à celles du XIXe siècle dans lesquelles la sépulture devient l’élément principal du culte des morts.

Comme nous l’avons vu avec le docteur Sucquet, cette nouvelle pratique sociale rencontre les préoccupations du courant hygiéniste qui travaille à améliorer la conservation des corps. Jusqu’à cette date les pratiques n’ont que peu évolué depuis l’Egypte ancienne. En 1837, Jean-Nicolas Gannal révolutionne l’embaumement par une toute nouvelle technique dont il dépose le brevet. Chimiste et pharmacien de formation, il met au point un procédé basé sur l’injection d’une substance chimique. Il n’y a plus besoin de mutiler les corps, Gannal se contente d’inciser la carotide et d’y injecter 4 à 5 litres d’une solution d’eau distillée, de sulfate d’alumine et d’arsenic. Le procédé Gannal connaît un grand succès, il embaume plus de 2500 personnes en une vingtaine d’années. Mais son esprit d’entreprise et sa volonté de monopole dans un secteur aussi sensible ne vont pas sans provoquer de vives réactions. On lui reproche notamment d’utiliser de l’arsenic, susceptible de dissimuler un crime par empoisonnement. En 1844, Sucquet qui n’est alors que simple médecin du bureau de bienfaisance du 9e arrondissement de Paris, publie un mémoire adressé à l’Académie des sciences et à l’Académie de médecine, dans lequel il présente un nouveau mode d’embaumement sans injection et à base de chlorure de zinc. Une loi du 31 octobre 1846 interdit définitivement l’usage de l’arsenic dans les embaumements. C’est dans ce contexte que l’Académie royale de médecine décide d’opposer les deux hommes. Les 21 et 23 mai 1845, Gannal et Sucquet pratiquent à tour de rôle un embaumement dans des conditions identiques sous les yeux d’une commission ad hoc. Les corps sont ensuite enterrés puis exhumés 14 mois plus tard, le 14 juillet 1846, pour juger de leur état de conservation respectif. Le corps embaumé par Gannal est en pleine putréfaction tandis que celui embaumé par Sucquet est parfaitement conservé. Le rapport de la commission conclut que « le liquide de M. Gannal, sans arsenic, ne conserve plus »[4], tandis que « le liquide dont fait usage M. le docteur Sucquet dans ses embaumements ne contient pas d’arsenic, et la conservation des corps qui en est le résultat est si parfaite, qu’elle ne laisse rien à désirer ».

C’est un véritable succès pour le docteur Sucquet. Reconnu par ses pairs, il est fait chevalier de la Légion d’honneur et lauréat de l’Académie des sciences. Il devient une référence en matière d’embaumement. En 1850, il est ainsi appelé en Angleterre pour embaumer le roi Louis-Philippe Ier et en 1855, à Saint-Pétersbourg pour le tsar Nicolas Ier. Il maîtrise parfaitement son art lorsqu’il publie en 1862 un nouveau traité relatif à la conservation des traits du visage. Sa méthode de conservation à base de chlorure de zinc a fait ses preuves. Il reconnait toutefois que si « pour des hommes de science […] l’éloignement de la décomposition peut constituer tout l’embaumement […] les familles y regardent de plus près ». Il estime que l’embaumement doit être « l’apparence d’un sommeil calme et tranquille. Les traces de la mort doivent disparaitre ». Il présente dans cet ouvrage le résultat de ces dernières recherches permettant de remédier aux altérations de la couleur du visage provoquées par l’utilisation du chlorure de zinc : « l’art de l’embaumement […] devient plus délicat dans ses détails et acquiert un haut degré de perfectionnement ». Si l’Histoire a retenu, le nom de Jean-Nicolas Gannal, inventeur du procédé du même nom, celui de Jean-Pierre Boissié dit Sucquet, est toutefois tombé peu à peu dans l’oubli, même auprès de ses compatriotes aurillacois.

Cotes ADC : 8 BIB 361/12 et 14 ; texte rédigé par Nicolas Laparra

[1] Le Moniteur du Cantal, 16 août 1884 (cote ADC : 2 JOUR 29)

[2] Essai sur l'éducation physique de la première enfance, par Boissié-Sucquet, Paris, 1837 (cote ADC : 4 BIB 92/7)

[3] L’embaumement. Une passion romantique. France, XIXe siècle, Paris, Champ Vallon, coll. « La chose publique », 2015.

[4] https://www.embaumements.com/Rapport%20Sucquet.pdf

I

L'église Saint-Martin de Rouziers, histoire d'une résurrection (1947-1955)

La translation d’une église est un évènement rare dont l’architecte aurillacois Pierre Croizet se voit confier la tâche en 1947. En effet, quelques mois auparavant, le clocher de l’église Saint-Martin s’est en partie effondré sur la sacristie. Cet incident n’est pas une surprise, il était même inéluctable si l’on en juge par le très mauvais état de ce sanctuaire qui durait déjà depuis plusieurs décennies. Dès 1909, Casimir Croizet, père de Pierre, est missionné pour expertiser le bâtiment et son rapport est sans appel : « J’ai examiné très attentivement toutes les parties de la construction et après avoir pris toutes notes et dimensions nécessaires, j’ai constaté que les murs du clocher de la façade principale et une partie des murs de la façade sud sont lézardés et menacent ruines. Ce qui peut entraîner la perte totale de la toiture et des voûtes, lesquels ouvrages sont d’ailleurs en mauvais état dans leur ensemble. […] La dépense totale de cette grosse réparation qui est presque une reconstruction puisqu’il n’y a que les murs de l’abside qui sont bons et peuvent être conservés peut s’élever à environ de 12 à 15000 francs ». En conséquence, le conseil municipal : « Considérant que l’église actuelle menace ruine et qu’il faudrait de gros frais pour la réparer. Considérant qu’elle est mal située à l’extrémité de la commune. Considérant qu’il y aurait avantage pour tous à la déplacer et à la reconstruite au centre de la commune. Est d’avis, à la majorité, de transférer l’église paroissiale pour la reconstruire au centre du village ». Casimir Croizet est chargé d’en établir les plans et devis mais rien ne se passe jusqu’à l’éboulement fatidique de 1946. L’église est désormais irréparable et décision est prise de la déplacer au hameau de la Virade, nouveau centre de la commune, en bordure de la route nationale.

Rouziers compte alors moins de 250 habitants et la commune n’a pas les moyens financiers nécessaires à la construction d’une nouvelle église. De plus, depuis la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, seules les églises construites avant 1905 sont à la charge des collectivités. Les nouvelles constructions sont des initiatives privées. Pour contourner les difficultés administratives, Pierre Croizet suggère de procéder comme pour l’église du Sacré-Cœur d’Aurillac dont il fut le maître d’œuvre : « vendre le terrain au curé de Rouziers qui bâti son église à son gré et ensuite fait cadeau du tout à la municipalité, qui en assure l’entretien, après avoir accepté le don ». Dans le même temps, la municipalité autorise ledit curé, l’abbé Urbain Sabut, à faire exécuter les travaux de démolition de l’ancienne église et à récupérer les matériaux nécessaires à la construction de la nouvelle, étant entendu que ces travaux seront faits à titre gratuit et sous son entière responsabilité. Le 7 mai 1949, l’abbé Sabut dépose une demande de permis de construire, la direction technique des travaux est assurée par Pierre Croizet, tandis que leur exécution est confiée à M. Baldy, entrepreneur à Leynhac. Le devis descriptif prévoit une « maçonnerie en pierre de taille (pierres récupérées à l’ancienne église et transportées à pied d’œuvre par les habitants de la commune). Arcs en béton armé. Charpente et menuiseries en chêne (bois de charpente et menuiserie provenant de dons des habitants de la commune). Couverture en ardoise de récupération provenant de l’église ancienne ». Comme on peut s’en apercevoir, tout est mis en œuvre pour réduire le coût de la construction. Le devis estimatif établit par l’architecte est très modeste : 1 500 000 francs soit un peu plus de 55 000 euros actuels. Dans ces conditions, malgré l’appel aux dons de l’abbé Sabut, la reconstruction n’aurait pas été possible « si tous les habitants de la petite commune, M. le maire en tête, dans un élan et avec une spontanéité extraordinaire ne s’étaient attelés tous ensemble à la dure besogne. Il a fallu achever de démolir les ruines, trier la pierre, la transporter. […] Un jour l’on a vu trente attelages de bœufs […] : les paysans de Rouziers, l’aiguillon haut, emportaient leur église ».

Le dossier de construction conservé par Pierre Croizet n’apporte malheureusement aucun élément d’information quant au parti architectural retenu pour la reconstruction. Est-ce le choix du seul Pierre Croizet ? A-t-il suivi les volontés de l’abbé Sabut et des habitants de Rouziers ? Est-ce un choix commun contraint par les limites financières et la nécessité de réutiliser les matériaux anciens ? Quoiqu’il en soit, il a été décidé de conserver dans le nouvel édifice le style général de l’ancien. Le plan originel de l’ancienne église romane, très épuré, était constitué par une seule nef, avec un chœur voûté en plein cintre et une abside circulaire. Le plan dessiné par Pierre Croizet s’en inspire mais n’est pas pour autant identique. Il a ainsi ajouté sur l’une des façades latérales les fonts baptismaux, une chapelle et la sacristie. De même, l’ancien clocher se trouvait à l’aplomb de l’arc triomphal, au centre de la nef, tandis que le nouveau clocher, se trouve à l’extrémité nord de l’église, au-dessus de l’entrée. L’architecte a surtout conservé la forme de l’ancien chevet qui faisait toute la personnalité du sanctuaire primitif : « C’est la partie la plus intéressante au point de vue archéologique, et la plus pittoresque aussi. […] Le système de couverture est unique en Auvergne. La corniche de granit est supportée par des corbeaux dont quelques-uns sont décorés de boules ou de rouleaux. Mais cette corniche ne supporte pas directement l’avancée du toit. Une sorte de galerie de bois à clairevoie, l’exhausse d’un mètre environ. Elle est du plus pittoresque effet » . L’intérieur a été traité selon les mêmes principes, certains détails architecturaux ont été conservés : la cuve et les linteaux du baptistère, certaines sculptures ou parties de la corniche…

Il faudra huit ans à Pierre Croizet et au Rouziérois pour mener à terme ce projet et redonner vie à leur église, Monseigneur Marty consacre la nouvelle église Saint-Martin de Rouziers le 21 août 1955.

Cotes ADC : 121 J 274 et 340, 121 Fi 5846-5847, 6429-6435.

Texte rédigé par Nicolas Laparra

1 - Cote ADC : 121 J 274.

2 - Cote ADC : 121 J 340.

3 - La Montagne, 7 décembre 1949.

4 - « L’église romane de Rouziers et son baptistère rustique » par Abel Beaufrère, Revue de la Haute-Auvergne, tome 32, 1947, pages 144-153.

I

Pêcheurs contre braconniers (1902)

Depuis la Révolution française et l’abolition des privilèges, le droit de pêche n’est plus un droit exclusif. Un décret du 28 novembre 1793 reconnaît « la liberté de pêche pour tous et sur tous les cours d’eau ». Mais, très vite, cette liberté totale entraîne un pillage des rivières et étangs. En conséquence, l’autorité publique doit assez rapidement encadrer et réglementer cette pratique. Dès le 4 mai 1802, une nouvelle loi redonne à l’Etat l’exclusivité du droit de pêche sur les rivières navigables et flottables, appartenant autrefois au Roi. Pour ce qui est des cours d’eau non navigable, en 1805, un avis du Conseil d’État confie la gestion de ce droit aux propriétaires riverains. Faisant suite à ces grands principes régissant le droit de pêche, la première grande loi encadrant la pêche fluviale est votée le 15 avril 1829. Elle réaffirme la liberté de pêche mais réglemente son usage avec notamment le développement de garde-pêches, l’interdiction de certains instruments de pêche et les premières réglementations sur la taille et les espèces capturées. A cette date, la pêche, comme loisir, est encore marginale. Il faut attendre les années 1870 et la Belle Epoque pour qu’elle prenne véritablement son essor, c’est le temps des sociétés de pêche et de la démocratisation.

C’est dans ce contexte qu’est fondée la Société des Pêcheurs à la Ligne de l’Arrondissement d’Aurillac, première du genre dans le département. Facilité par la nouvelle loi de 1901 sur les associations, cette création est une nécessité pour les pêcheurs : « Les associations de pêcheurs répondent au besoin inné de se grouper et de s’unir en vue d’un ou plusieurs buts communs, qu’un pêcheur isolé serait incapable d’atteindre : lutte contre le braconnage et la pollution des eaux, repeuplement des rivières dévastées, exercice en commun du droit de pêche dans les cours d’eau où la location de vastes étendues est très onéreuse. De ce besoin est née l’idée du groupement qui permet de mener tout cela à bien ; d’où la formation des sociétés de pêcheurs, qui ont vu le jour sur tous les coins du territoire national sillonnés par les cours d’eau[1] ». La naissance et la diffusion de ces sociétés va de pair avec une volonté de gérer les ressources piscicoles du pays. Pour Jean-François Malange[2]: « Les liens privilégiés entre pêche à la ligne et pisciculture ne font désormais plus de doute. La pisciculture est l’une des causes premières de la naissance et de la diffusion des sociétés de pêche à la ligne. […] En effet, le thème du dépeuplement des eaux douces et, plus largement, le souci de la gestion du milieu aquatique sont dans l’essence même des sociétés et en sont, par la même, l’une des causes ».

C’est bien cet objectif que poursuivent à leur tour les pêcheurs aurillacois. A l’initiative de M. Volmerange, inspecteur des Eaux et Forêts, une réunion préparatoire se déroule en mairie d’Aurillac le 19 janvier 1902[3]. Devant une assistance de 150 personnes, il souhaite que la future société lutte contre les empoisonneurs de rivière, offre des primes pour la répression du braconnage ou encore, encourage la pisciculture. Un bureau provisoire est nommé, chargé de rédiger les futurs statuts qui seront votés le dimanche suivant. Un fascicule de douze pages, présentant la composition administrative de la société, les 14 articles des statuts et des extraits des lois et règlements relatifs à la pêche fluviale est ainsi édité. L’article II énonce les principaux buts de la société : « 1° de concourir comme auxiliaire de l’Etat à l’assainissement et au repeuplement des rivières et ruisseaux ; 2° d’aider pour tous les moyens légaux à la répression du braconnage et en particulier de l’empoisonnement ; 3° d’étudier les préjudices causés à la pisciculture par l’utilisation agricole et industrielle des eaux ». Les débuts de la société aurillacoise sont prometteurs. Elle compte déjà 310 membres lors de la première assemblée générale du 13 avril 1902, lesquels se sont acquittés de 1200 francs de cotisations, dont la moitié sera reversée comme gratifications aux agents verbalisateurs.

En effet, la lutte contre le braconnage semble être une priorité. Les travaux de Germain Pouget démontrent qu’il est relativement fréquent à cette date dans la région d’Aurillac : « il existe des pêcheurs professionnels qui dévastent le Jordanne, qui est empoisonnée même dans la traversée d’Aurillac (juin 1906 et juillet 1914) ». En témoigne cet « Avis aux ménagères » qu’il relève dans la presse locale : « N’achetez pas de truites empoisonnées, car elles sont malsaines et peuvent, dans certains cas, provoquer des empoisonnements très graves. Soulevez les « oreillons » de la truite. La partie dentelée, appelée « ouïes » ou « branchies », doit être rouge ou rose vif. Dans le cas d’empoisonnement, les ouïes sont d’un blanc crème sale » (10 juillet 1904). Autre extrait d’un article du 21 juillet 1905 : « L’été dernier, une bande de ces pêcheurs endurcis - cinq habitués de la correctionnelle - mit méthodiquement la Cère en coupe réglée, d’Yolet à Lacapelle-Viescamp. La troupe se fixait dans un village qu’elle ne quittait - tout en descendant la cours de la rivière – que lorsque tous les gouffres et « gourgues » des environs étaient complètement dépeuplés. Des témoins affirment que plus d’un quintal de poissons était tous les jours détruit par ces messieurs, et vendu en ville par leurs femmes ». L’usage du poison, en particulier le chlore, et des explosifs, la dynamite, est des plus fréquents. Dans un article paru le 26 février 1902, Victor Lano, membre de la société, estime que « les rivières du département du Cantal, si poissonneuses autrefois, ont été soumises à un tel pillage que, dans la plupart d’entre elles, le poisson a presque disparu » avec pour mot d’ordre « Marchons contre l’ennemi commun : l’empoisonneur ».

Aucune étude sérieuse, quantitative ou qualitative, ne permet d’affirmer ou de contredire l’authenticité d’un tel dépeuplement des rivières à cette époque[4]. En revanche, comme en témoigne la création de cette société de pêche, les pêcheurs aurillacois semblent en être convaincus. Il ne se regroupent pas simplement par passion pour cette pratique mais bien par une volonté commune de protéger les cours d’eau et la ressource piscicole. Jean-François Malange estime « possible de parler de l’apparition d’une conscience écologique, hypothèse qui devra être confirmée ou infirmée par des travaux ultérieurs ».

Cotes ADC : 86 M 1 et 10 JOUR 31.

Texte rédigé par Nicolas Laparra.

[1] Guinot (R.), Les secrets de la pêche à la ligne. Suivi d’un traité d’un traité sur les devoirs des pêcheurs à la ligne, la formation d’une société de pêche, l’organisation d’un concours de pêche, Saint-Etienne, Manufacture française d’armes et cycles, 1929, p. 119.

[2] Malange (J.F.), Pêche à la ligne et gestion des ressources piscicoles, Université de Toulouse, Laboratoire Framespa

[3]Cote ADC : 76 J 77 (Fonds Germain Pouget).

[4] Malange (J.F.), Pêche à la ligne et gestion des ressources piscicoles, Université de Toulouse, Laboratoire Framespa

I

Visions d'une exploitation agricole de l'entre-deux-guerres en Planèze :

un bail à ferme singulier (1927)

Emanant du droit romain, le bail à ferme agricole est un contrat de location de terres et/ou de bâtiments par un propriétaire, appelé bailleur, à un exploitant, appelé preneur. Il en réglemente l’usage, pour une période donnée et à des conditions négociées, contre paiement d'un loyer, appelé fermage. Le loyer est fixe et contractualisé par le bail, à la différence du métayage dans lequel propriétaire et métayer se partagent les récoltes de l’année. Ce mode d’exploitation, presque disparu au Moyen Age, se développe peu à peu à partir des XVe et XVIe siècles. L’abolition du régime seigneurial à la Révolution, émancipe et renforce la propriété paysanne. La condition juridique du fermage est réglementée par le code civil de 1804. Le bail à ferme reste un contrat libre dont les règles sont fixées par la seule volonté des deux parties contractantes, bien que souvent tempérée par la coutume et l’usage. Il faudra attendre 1946 pour voir l’instauration, en France, d’un véritable statut du fermage et du métayage.

Le bail à ferme présenté ici est conclu le 23 mars 1927 par-devant Me Marcel Favardin, notaire à Saint-Flour, entre Alexis Bouniol, industriel à Paris, propriétaire bailleur, et les preneurs, Jean-Pierre Cros et Victorine Salaville. Ces derniers s’engagent solidairement pour une durée de trois ans, à compter du 25 décembre 1926, à exploiter « l’entier corps de domaine que M. Bouniol possède à Ternepessade commune de Saint-Flour », à l’exception toutefois de la maison de maître et de son jardin. Pour se faire, ils « sont tenus d’habiter par eux même avec leur famille et leurs domestiques le corps de ferme loué, qu’ils garniront de meubles, objets mobiliers, instruments aratoires, chevaux, bestiaux en suffisante quantité pour répondre du paiement exact du fermage ». Ils s’engagent aussi à entretenir l’ensemble des bâtiments, « afin de les rendre à l’expiration du bail dans l’état où ils les auront reçus » sans pour autant « pouvoir prétendre à aucune indemnité ni à aucune diminution de fermage ». Quant aux cultures, « ils seront tenus de bien et dûment labourer, fumer, cultiver et ensemencer les terres », « ils devront faucher les prés en temps et saisons convenables, les étaupiner, entretenir les canaux d’irrigation et rigoles ; fumer un tiers des prairies tous les ans ». En contrepartie, « ils auront droit à l’émondage des arbres du domaine », c’est-à-dire à l’usage du bois provenant de la taille des arbres. Ils pourront de même utiliser le bois et fagots nécessaires à leur chauffage. Le bail fixe aussi d’autres obligations ou interdictions quant à la sous-location éventuelle du fermage, à la répartition des impôts ou encore au droit de chasse, « expressément réservé » au bailleur. Viennent ensuite les « Réserves » ou redevances en nature dues par les preneurs : « deux litres de lait non écrémé par jour, une livre de beurre par semaine »…

Après l’énoncé des droits et obligations des contractants, Me Favardin établit un état des lieux très détaillé du domaine de Ternepessade. C’est une véritable mine d’informations, reflet de ce que pouvait être une exploitation agricole traditionnelle en Planèze durant l’entre-deux-guerres. Il distingue trois grands ensembles : le mobilier, le cheptel mort (ensemble du matériel agricole) et le cheptel vif (bétail). Le mobilier est assez sommaire : deux tables, quatre bancs, un fourneau avec marmites, un vaisselier et deux armoires… Comme prévu par le bail, il revient aux preneurs de meubler les lieux. On notera tout de même la présence d’un four à pain avec ses accessoires. Le cheptel mort est plus conséquent, on y trouve l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation du domaine : échelles, tombereaux, chars, outils pour le ferrage, jougs, fourches, pelles, pioches, faucheuse, moissonneuse, charrues, brabant (charrue réversible), faux, herse… Si l’on peut y voir les débuts d’une mécanisation avec la faucheuse et la moissonneuse, la traction reste encore totalement animale. Le bail fait aussi état des grains, « soixante double-décalitres de seigle, trente double-décalitres d’avoine » et des fourrages, « quatorze meules de paille de quatorze quintaux chacune, un tas de foin de seize mètres cubes trente-deux centimètres-cubes » entreposés dans les granges.

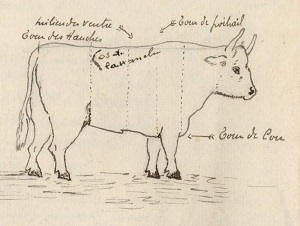

Me Favardin s’attache ensuite à dépeindre très précisément l’état du cheptel vif de race Aubrac. Les bêtes sont décrites au centimètre près, preuve de leur valeur. A tel point que la description est même accompagnée d’un croquis précisant les zones utilisées pour la prise de mesures. Le cheptel se compose ainsi de « deux bœufs de trois ans, première qualité, l’un mesurant ; tour de cou : deux mètres cinq centimètres ; tour de poitrail : un mètre quatre-vingt-quinze centimètres ; milieu du ventre : deux mètres quinze centimètres ; tour des hanches : un mètre quatre-vingt-cinq centimètres ». Il y a aussi deux vaches de six ans « pour atteler », trois autres vaches et un taurillon de dix-huit mois, le tout décrit de la même manière. Il est spécifié que toutes les vaches sont pleines. La précision de la description du cheptel n’est pas anodine. A la fin du fermage, le fermier doit le restituer tel qu’il l’a pris en charge. C’est une source fréquente de conflits entre fermiers et propriétaires[1]. A partir des années 1920, pour éviter ces désaccords, plutôt que d’évaluer les animaux sur leur valeur financière fluctuante, l’habitude fut prise de les évaluer sur différents critères : âge, poids, taille, formes ou qualités laitières. A ce modeste cheptel, s’ajoutent « deux vaches laitières de douze à treize ans en bon état » et « trente-cinq poules et coq ».

La ferme de Ternepessade semble assez bien correspondre à une ferme moyenne de la Planèze des années 1920. La mécanisation est balbutiante sinon absente. La culture céréalière, en particulier du seigle, traditionnelle dans cette région du Cantal, est encore dominante. L’élevage semble demeurer au second plan avec quelques bovins pourvoyeurs de force de travail, de fumier et d’un peu de lait. Alfred Durand parle de ferme des « pays mixtes » par opposition au ferme des « pays pastoraux » pour lesquelles la production laitière, plus rentable, est devenue peu à peu prédominante au cours du XIXe siècle. Il y décrit une ferme moyenne comme entretenant 8 à 10 vaches pour une superficie de 20 à 25 ha. En 1938, il estime qu’une telle ferme peut produire un bénéfice de 12000 francs par an (10 000 francs de 1927)[2]. Le fermage demandé aux époux Cros en 1927 est de 8000 francs. Comme de tradition, il doit être payé en un seul terme à la Saint-Martin (11 novembre) de chaque année.

Cote ADC : 3 E 338/36. Texte rédigé par Nicolas Laparra

[1] La vie rurale dans les massifs volcaniques des Dores, du Cézallier, du Cantal et de l'Aubrac / par Alfred Durand, Aurillac : Imprimerie moderne, 1946. - Thèse Lettres Clermont-Ferrand : 1946

[2] D’après le convertisseur de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/information/2417794

I